2020 | Artistic Director's Blog

Rebecca. Shadows from the Past.

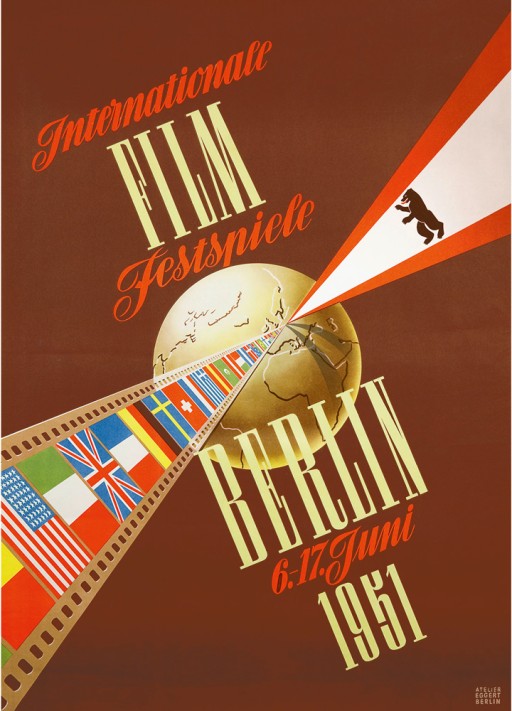

Hitchcocks Rebecca eröffnete 1951 die ersten Internationalen Filmfestspiele Berlin

Carlo Chatrian war von Juni 2019 bis März 2024 Künstlerischer Leiter der Berlinale. In seinen Texten nähert er sich dem Festival, herausragenden Filmschaffenden und dem Programm auf persönliche Art und Weise.

Rebecca kam zehn Jahre nach dem Kinostart zur Berlinale. In diesen zehn Jahren war viel passiert, und obwohl das Kino schon immer – zumal im Nachkriegsberlin – eine unterhaltsame Möglichkeit war, der Gegenwart zu entfliehen, dürfte dieser Krimi, der mit der Fahrt zu einem ehemals prachtvollen und nun in Trümmern liegenden Landschloss beginnt, seine Wirkung auf das Publikum der ersten Berliner Filmfestspiele nicht verfehlt haben. Die Veranstaltenden hielten es womöglich für eine gute Idee, das auf Anregung der Alliierten ins Leben gerufene Festival mit dem ersten US-Erfolg eines unumstrittenen Meisterregisseurs und Oscar-Preisträgers zu eröffnen – obendrein im Beisein der Hauptdarstellerin, die just mit diesem Film berühmt geworden war. Vielleicht war die Entscheidung, einen Film von 1940 zu präsentieren, auch der arglose Versuch, die Uhren zurückzudrehen, als wollte man die Wunden der Vergangenheit zumindest auf mittelbarem Wege heilen.

Rebecca erzählt im Grunde eine dramatische Wiedergutmachungsgeschichte. Die scheinbar so schlichte junge Braut, perfekt verkörpert von Joan Fontaine, ist der Antikörper, der in das schöne, aber frostige Haus der Familie De Winter eingeschleust wird. Dieser Antikörper soll den tiefen Schmerz lindern, der hinter der glanzvollen Luxusfassade und dem lässigen Gebaren des Familienoberhauptes pulsiert. Wie so häufig in Hitchcocks Filmen ist der Mann geschwächt und angeschlagen; in Rebecca überspielt Laurence Olivier die Situation so meisterhaft, dass der Gang der Ereignisse noch unberechenbarer wird. Dabei wurde in der wunderbaren und absolut unwirklichen Szene, in der die beiden Hauptpersonen sich zum ersten Mal begegnen und indiskrete weibliche Augen sich in den intimen und schamlosen Anblick eines Mannes vertiefen, der sich mit seinem Geheimnis konfrontiert sieht, schon alles gesagt. Zu Beginn der Szene sind in steiler Aufsicht das Meer und die an den Fels schlagende Brandung zu sehen. Mit einer seiner berühmten Kamerabewegungen stellt Hitch eine Verbindung zwischen den schäumenden Wogen und der Silhouette des Mannes am Abgrund her. Die Nahaufnahme eines Fußes an der Felskante und die anschwellende Musik machen deutlich, dass wir uns nicht in einem Gemälde von Caspar David Friedrich befinden und der Mann nicht Herr der Lage, sondern ein Getriebener ist.

Kurz zuvor hatte eine Stimme uns durch den Nebel zum (geheimnisvoll und schweigend daliegenden) Schloss Manderley, dem Familiensitz der De Winters, geleitet. Obgleich vom Zahn der Zeit arg angegriffen, hat der Ort nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Manderley ist eine Art Fortsatz seiner ehemaligen Besitzerin – jener unsichtbaren und allgegenwärtigen Frau, die dem Film den Titel gab. Rebecca ist, wie die ungewöhnliche zweiteilige Eröffnungsszene bereits andeutet, ein Film voller Trugbilder, in dem immer wieder Lichter in der Ferne aufschimmern und wieder verschwinden. Mit typisch englischem Sinn fürs Schaurige arbeitet Hitchcock diese Idee zu einem Film der Schatten aus. Schatten, nicht Gespenster – dies wäre zu offensichtlich gewesen. Niemand hört oder sieht die Spuren des Vergangenen. Niemand will in der Vergangenheit leben, und doch wirken alle Personen, von der Herrschaft bis zum Personal, wie Abbilder ihrer selbst, die mit den Jahren verblichen sind. Sogar die Geschichte der beiden Frischvermählten hat sich bereits zu einem kleinen Familienfilm verfestigt, der beim Vorführen auch noch ins Stocken gerät. Die Freude scheint sich nicht nur zu verflüchtigen, sondern entschwindet in die Erinnerung, während die Gegenwart von bösen oder angstvollen Gesichtern bevölkert ist.

Stilistisch arbeitet Rebecca so intensiv mit Hell-Dunkel-Effekten, dass Erinnerungen an den deutschen Expressionismus wach werden. Während manche Einstellungen an die berühmte Lichtführung der 1920er Jahre erinnern, geht der tiefere Sinn offenbar genau in die entgegengesetzte Richtung. Rebecca ist in ein unterkühltes Licht getaucht, das die eigentliche dunkle Seite der Wirklichkeit ebenso wenig an die Oberfläche dringen lässt wie Rebeccas Leiche und die Gefühle im reglosen Gesicht der Mrs. Danvers. Die einfache und geniale Idee, die Spannung durch eine Leerstelle zu erzeugen, findet ihre Vollendung in der Schlüsselszene des Films, in der die Protagonistin in Rebeccas Zimmer eindringt. Wie eine Mädchenfigur in einem Grimmschen Märchen öffnet Joan Fontaine mit einer Mischung aus Angst und Verlangen die große weiße Tür und findet sich in einem bewegungslosen Raum wieder. Die Anordnung des Mobiliars lässt an ein Heiligtum denken, in dem der sakrale Bereich durch einen großen Schleier geschützt wird. Das Zimmer liegt im Dämmerlicht und wird durch dicke Vorhänge abgeschirmt, die wie ein Bühnenvorhang darauf warten, gelüftet zu werden. Sobald sie geöffnet werden, wird das eindringende Licht durch leichte, schleierähnliche Gardinen gefiltert, die wie eine zweite Leinwand das diffuse Licht auffangen und zurückwerfen. In dem großen leeren Raum steht statt eines Altars ein Tischchen mit einem Foto von Mr. De Winter (ist er es, der verstorben ist?) und einem Spiegel, in dem keine Reflektion zu sehen ist. Die Inszenierung, vorgegeben durch die fließenden Kamerabewegungen, spielt mit den Kontrasten, die allesamt darauf angelegt sind, die Hauptfigur kenntlich zu machen. In einem viel zu großen Zimmer – der ganz in Schwarz gekleideten Mrs. Danvers gegenüber, die wie eine strenge Priesterin wirkt und Rebeccas prächtige Kleider vorzeigt – steht die neue Mrs. De Winter, der man noch nicht einmal einen eigenen Namen gönnt. In schlichtem Beige gekleidet, beinahe wortlos und mit Gesten, die körperlichen Widerwillen verraten, wird sie vom Gewicht der Vergangenheit erdrückt, das eigentlich das Gewicht einer Abwesenheit ist. Die Szene endet damit, dass die beiden Frauen sich an der großen weißen Tür so nahe kommen wie nie zuvor. Während die Priesterin sich anschließend abwendet und zur Schattenprojektion auf der großen Gardine wird, entweicht die Frau, die als Eindringling kam – und kehrt ins Leben zurück. Draußen tost das Meer.

Carlo Chatrian